我们这批七八年三月进大学的人,史称为七七级学生。

这是比较特殊的一群人,同学从十五岁到三十岁不等,即六三年出生到四八年出生混为一堂,同为班友。

七七级、七八级、七九级大学生被后人并称为新三届,以别文革初期的老三届。

新三届特点之一是年龄差距大,特点之二是各行各业齐全,特点之三是百里挑一,入学率仅为百分之四,特点之四是十分刻苦,特点之五是有莫名的使命感。

我班同学中,有破格的高一少年,也有四个孩子的父亲,全挤上这一独木桥上,这也是历史少有的现象。

我本人是七七年元月高中毕业,是七六届高中生。文革十年后,第一次高考是七七年十二月进行的。在安徽,我们下一届学生被推迟了半年,即七八年七月才毕业。所以我们在安徽,又以七七届应届高中生身份参加考试的,同时也是安徽最后一批下放知青。

到进校时,我已在农村参加了近一年的生产劳动。

一九六五年九月七岁时我上南师附小,文革原因,我在小学读了六年半时间,中学读了五年。整整十一年半中小学生活,有十年是在文化大革命运动中度过的。仅仅在六五年(文革前),七二年七三年(修正主义教育路线回潮时期)这两年半时间内,认真系统地学过一点有限知识,其他时间均在运动中荒废了。记得我当时小学语文课课文主要是毛主席语录和著作,背诵毛主席的老三篇和林彪的再版前言是小学生的必修课。到中学,课程设置更离奇。有工业基础知识、农业基础知识、农业数学、大地测量、农用机械、生产队会计、手扶拖拉机、赤脚医生等课程,大量时间还必须从事大批判等政治运动和学工学农的实践活动。所以我们这一批人,在学校基本上都未能受到系统全面的基础知识教育,受读书无用论的影响,许多人十来年除了认识几个字外,基本上未学到其他知识,虽叫上山下乡知识青年,准确地说应该算是个半文盲。

当时我们这批文革后期毕业的高中生普遍感到前途渺茫,对上山下乡的知青生活感到害怕。尤其听到老知青谈到农村的贫苦,知青的无助和某些干部的劣行后,加上社会上流言四起,小道消息横行,让我们对未来十分恐惧,对自己命运很是担忧。.

当时班级中总有几个相对比较爱读书的人,常聚在一起探讨国内外大事和学习心得,话题主要是政治、文学、地理、历史、人生和理想方面,我就是他们其中的一位。我很喜欢历史地理,熟读中国文学史,中国哲学史和儒法斗争史,对中国与世界风土人情、地理地貌尤感兴趣。也喜欢文学政治,特别爱看世界名著,中国古典小说和当代作品,对国际时事、社会热点、政局演变从小就痴迷。

文革中,前期大学全部停办,文革后几年,大学教育开始恢复,但招生是不需要考试的,而是由所谓工人、贫下中农推荐,实际上是领导掌握生杀大权,“走后门”成为当时流行语,毛主席也曾亲自开后门把几个初中女兵弄到北京大学学习读书。那些年,招生人数也不多,当年的那一批大学学生后来被社会统称为工农兵大学生。

当时我就很向往大学生活的,高中那两年我总是围着来我班实习的工农兵大学生,问长问短,了解大学生活,成为他们的好朋友。在他们实习完毕返校后,我还特地去芜湖市安师大拜访他们,体验大学校园氛围,感受大学生活魅力。

1977年10月21日,《人民日报》正式发布了恢复高考的消息,我是在农村获知这一信息的。在此之前,已有小道消息传播,但我是不敢相信这是真的,而且我很害怕推荐工农兵大学生上大学这条路一断,会不会大学又要停办几年,用来调整整顿。所以有点惶恐焦灼,茫然迷惘,自己吓自己。

高考制度的恢复,这个影响中国千百万家庭的重大事件,宣布是很突然的。那一天中央广播电台广播一播出,大家奔走相告,十年来的第一次公平竞争被我们碰到了。上大学不用再费神走后门托关系了,要凭真本事竞争,这让几乎所有人尤其是底层民众子女感到欢欣鼓舞。大学没有停办,还加急春季就招第一批新生,这样的机会千载难逢。说实话,当时很多人心里都是不太有底的,毕竟汇聚着六六届到七七届十来年的高中初中生,这千百万人同场竞争齐走这独木桥,而全国录取人数仅仅不到30万。十年来大家从事社会运动过久,对学习已很是陌生,成绩好坏也无法一目了然了,所有人都不知对手文化课水平高低,对自己也没有十分的把握。可我对自己水平是充满信心的,对这个中央决定从内心里好生喜欢,激动万分。

我的物理化学不行,但语文、政治、历史、地理、数学极好,自然我选择报考文科。因为考文科人大多都因数学太差,被逼无奈去报文科,而我数学却是不错的。我考文科话,有巨大的优势,我是很有信心能考取一流大学的。我自信心爆棚,我毫不犹豫地准备报考北大和复旦的国际政治(我从小对国际政治十分喜爱)专业(当年是先填志愿后考试)。但万万没想到,我从农村回城将自己想法告之父母时,遭到他们一致和坚决地反对,并要求我立即改志愿。由于我小学入团中学入党,父母认为我太活跃,在当时的时空背景下,他们认为我学文科一定会犯政治性错误,况且文科生在当时确实生存条件太差。多年的政治运动和生活经验使我父母心有余悸,文科太危险太没有安全感。我父母当时明确说:宁可考不取,也必须弃文科考理工。父母希望我从事他们自己引以为傲的职业----临床医学。父母要求我填的志愿分别为上海第一医学院(现复旦大学医学院)、安徽医学院、皖南医学院。

当我回乡把重填的志愿上交时,碰到我父母的朋友,当时我下乡的东塘公社卫生院沈毅院长(后来芜湖市某医院院长)。他坚决反对我学医,他举例他自己,医科毕业,在农村卫生院,生活艰苦,技术也无法提高且地位也低。他鼓动我把第一志愿上海第一医学院改为南京航空学院,他认为工科和航空应有大前景。受虚荣心和逆反心理以及对航空业神秘的向往,在递交表格前,我终于改了自己的第一志愿(好像南航当年在安徽只招十几名学生)。

复习只有不到两个月时间,其艰苦一言难尽。当时正值冬天,那年天气又极为寒冷,我住的农村小室,到处通风,手脚冷麻,用灌热水的输液瓶保持一点温度。白天工作,只有晚上在煤油灯的微弱光线下,苦读半夜。生活也极差,除了水煮大白菜就是纯酱油盐汤,偶尔放一点从家里带来的猪油,那就成为极为鲜美的一顿。苦涩、劳累和焦虑交织在一起。让我不堪负重。最后二十天我实在坚持不下来,就请假回城在家复习。刚开始复习时,化学我只知道O是氧,H是氢,其他几乎完全不知。物理也仅仅知道牛顿三定律,对力学电学一知半解,光学毫无印象。就在这个基础上,我越学信心越小,越学越害怕理化。在完全自学基础上,到高考前我也只通读完一套文革前出版的中学数理化自学教材。在一知半解下走进教室,走进这十年来第一次竞争十分激烈又十分公平的考场,去感受这十年来的第一次异样,第一次公平竞争。这是邓小平给我们的机会,无论考取考不取,当时大部分考生都会感谢他。

当年理工农医科考四门课,即语文、数学、政治、理化(文科考史地)。12月10日上午,我准时来到我的母校南陵中学的考点,第一门课考的是语文,两个作文题:“跟着华主席,永唱东方红”和“从科学有险阻,苦战能过关谈起”,二选一,我选了第一个题目,洋洋洒酒写了几千字,瞎编了一个老革命珍藏<<东方红>>曲谱的动人故事,直到铃声响了才停笔。下午考第二门课理化,卷子一发下来我傻了眼,很多不会做也看不明白。好在我运气好,有道有机化学大分题,那是一长串化学方程式一直到葡萄糖分子式,我中午临时抱佛脚,半懂不懂地把其过程全背下来,包括加温加压等条件都是死记硬背下来的,瞎猫碰到死耗子,这道题分数我全拿到了。第二天上午考数学,下午考政治,受昨天理化考试的影响,发挥不算太正常。每场考试我都能坚持到最后交卷,能多做一题是一题,能多检查一次就多检查一次,我是很珍惜这次难得机会的。

父母为我们这次高考,也投入很大心血。找书本,找老师,找安静学习环境,他们操碎了心。高考那两天,为了保证我和弟弟的营养,他们不惜血本到大歺馆订购鱼肉菜肴,用以补充我们的身体消耗。

考试完毕后,由于理化考得不十分理想,我没敢估分,认为考砸了,非常懊恼,自认为这次上大学,我是没有希望了。从此有了后遗症,至今为止,经常做梦都是理化题做不出来,没被录取。而我周边考生都自我感觉良好,只有我像个霜打的茄子——蔫啦。垂头丧气,无脸见人,心急烦躁,闷闷不乐是我当时最真实的写照,那年春节我是在苦闷、悲观、暗淡氛围中熬过的。弄得我父母和他的同事也确定我是考砸了,都跑来反复劝解开导我,鼓励我打起精神,准备这年六月再考。

一九七八年二月七日星期二阴有小雨(日记一则)

今天是春节,这是一个不愉快的春节,这是一个很暗淡的春节,这是一个难受耻辱的春节,陈琳、王建军、林天祥、谈老师、李明新的儿子都挺兴奋,赵大头认为他高考成绩最少是240分,很可能是280分,信心满满。许多人都说他们总分最少240分,而我呢,考理工的人,理化这门课考得一塌糊涂,自己都不好意思也不敢估分,总分应该在180分到220分之间,这样的分数是肯定无法录取的,丢脸呀。现在不但我认为自己录取无望,我父母弟妹和父母同事朋友受我情绪影响也认为我考不上。妹妹公开说:“大哥肯定录取不了。”朱叔叔也说:“为什么大家意见和你妹妹一样,你要好好反思。”失望、悲观、难受,只能六月份,六月份再干,重新复考一次,从头再来。

我弟弟与我同届,他考完后当时感觉不错,语文他选了第二个作文题,只用了半个多小时他就考完交卷,闹的老师认为他畏难退出考试。他语文成绩一贯优秀,写的文章曾被老师作为范本,拿到《新安徽报》上发表。他考理工科,第一志愿为中国科技大学(当年中科大如日中天,盖过清华北大)、第二志愿是上海第一医学院,最后是安徽医学院。他文理各科均好,英语尤佳。当年理工科不考英语,但他要求加试英语,是当时罕见的少有现象。当时他数学已学过微积分,理化习题做过几遍,英语可翻译小说,语文深受老师称赞。他考中科大应是囊中之物,我父母和老师对他期望最大。

在我印象中,那一年安徽省理、工、农、医专业高考本科录取分数线是200分,重点大学是240分,清华北大需跨入260分这道门坎,专科180分就可进入了。当然文科录取人数少,分数线相对高点。

二月十二日,县教育局派人去芜湖市拿高考录取名单,我躲在家里不敢去查,没有勇气去面对命运的安排。出乎意料,我总分245分,被录取了,且是第一志愿南京航空学院。而我周边感觉良好的考生大多未被录取。我弟弟也考砸了,总分低我6分,差重点大学录取钱一分,差他报的第一志愿学校二十几分,最终被调剂到安庆师范学院英语系,从理工跳到文科,家里郁闷对象发生大逆转。他不愿去念,想再考。但我父母不同意,怕我党政策多变,放弃上学名额,会冒着政策上不让再考的风险,这是无法承受的。况且弟弟下放在农村,有书念且能先跳出农村,父母自然选择先去上学再说。后来我知道,弟弟数学、理化成绩都比我高,只是语文栽了,但总分并不低。如果他语文成绩和我一样,进中科大毫无问题,而他语文一直都比我好。由于中科大压档,又由于他加试了英语,在最后一刻他被调剂到文科,这就是命运。而我呢,理化考得极差,只有区区可怜的34.55分,数学也只有59.5分,没及格(数学没反映我正常水平),很丢人。而当年文科和理工科,语文、政治、数学用的是同一卷子,差别仅在于理化和史地。而那次史地卷上题目我基本上全会做(我辅导的一个文科生史地都拿了高分),稳拿高分,如考文科进北大毫无问题。唉,一念之差绝了北大的梦,这也是命。

那一年,南中我们这一届学生中,二百多人也只有三人考上本科,不到五人考上专科。而考入本科的三人中我家占有二个,当时在南陵县城引起小小轰动。我们这一届另一个本科生是我的同班好友陈琳。我们两人在班级,一个是团支书一个是班长,并在南中同时入党,他考取了合肥工业大学。

一晃那次高考三十多年过去了,但我总忘不掉。随着时间推移,我也能理解父母当时的决定,对他们所处的背景和苦心有更深了解。时代决定人的命运,人有时是无法与命运抗争的。

我庆幸我搭上了改革开放的这艘船。

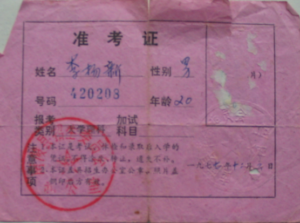

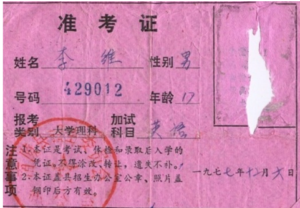

当年的准考证

南陵最后一批下放知青证

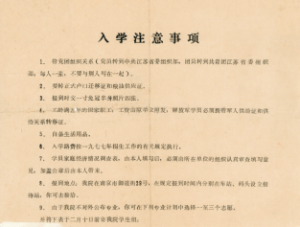

当年的大学入学通知单

外一篇:

高考随想

作者:建军

1977年12月10日,文革后安徽高考第一日。高考四门课,两天完毕。

10日上午考语文,作文题二选一,一是“跟着华主席,永唱东方红”,二是“从'科学有险阻,苦战能过关'谈起”。下午考理化(文为:史地),物理(历史)和化学(地理)一张卷,各占50分。

11日上午考数学,下午考政治。

全国由此诞生出数十万“七七级”新生,安徽省有8000余人中榜。

我对史地似乎没有印象,只记得理化是一张卷子。我们的物理和化学在中学几乎没有学。当年理化课程改为三机一泵,数学则变成了生产队的四帐一簿。后来我在南中代课,任初三班主任,教室的玻璃全部被学生砸了。只好买白色塑料布封窗保暖,不透气,学生又用笔捅了很多洞。南中现在吹它多好,我知道它曾经多low。

青春易逝,毕竟我在乡村教书,花了二年多时间,有一些自责,怪自己当年没准备高考,被拉下来了!这种包袱背了近二十年,到2000年评为正教授,在三次破格晋升中省下了四年时间,心情才舒缓下来(学校吝啬,通常提升副教授和终身教职是同时给的,于我则分开进行。因此,破格了三次)。当时的感觉是摔倒了不许哭!自己爬起来,接着追。原以为七七级的那一趟列车消失不见了,八四年同寝室的两位室友竟然都是七七级本科直接考研,尚未毕业!谁说往事不可追?!

1976年开始误人子弟,我也不知不觉地混了45年!绝大多数教学时间是在美国折腾的,无关振兴中华,也沒有多少愧疚可言。

吐槽几句美国教授体系。(1)终身教授可以被解雇,在哪里都要学会敬畏!(2)有本事的创新人才不屑于当教授。教授整体很保守,一个萝卜一个坑,抵制课程改革!(3)当教授不搞课题,只靠教书,活不出精神,拾人牙慧!(4)教授生活有规律,自己的评审档案每五年提交一次,除了院长和系里的评审委员会,别人看不到,也无法伤你!因此,教授不怕高官,也不怕校外的大学阀。(5)教授退休有保障,但是发不了大财!

上一辈人在八十年代也处于我们现在的年龄段。大家都是过客,游人不知春将老,往来庭前踏落花!

(注:建军是汉阳一江水的初中同班同学)

外二篇:

跳龙门

作者:立委

我插队一年,考上文化大革命后第一届77级本科,在安庆师范学院念书。

我和哥哥同届,同年插队,当年遵照父母意愿,都在第二志愿填写了“安徽医学院”。至于第一志愿,哥哥自作主张,报考“南京航空学院”。而我当时没有主见,但自视甚高,只要名牌大学就好。我们那一届是先报志愿后考试,不像后来,考试分数下来后才要求填志愿。我听从爸爸指挥,深信“学好数理化,走遍天下都不怕”。遂不管天高地厚,填报了“中国科技大学”当红专业:物理系等离子体专业。等离子体是什么,并不明白,但是总觉得只有这样莫测高深的专业才有资格盖过父业(医学)。

结果,哥哥考取了他的第一志愿,志满意得地寻他的航空梦去了。而我所有志愿全没有中,被硬性“分配”到安庆师范学院英语系去,那个委屈!也不是没有委屈的理由。我虽然高考发挥得不好,但是后来了解到,分数线已经达标,完全够格进入第二志愿“安徽医学院”。坏就坏在我“加试”了英语。文革后第一届高考,外语并不是必考项目,亦不计入决定命运的总分。原因很无奈:尽管当年积累了近十届考生同时报考,竞争激烈,但是很多人对外语一窍不通。要是坚持外语必考,将会严重影响一多半考生。我当年要不是多年坚持自学英语,跟着安徽和江苏广播电台的英语学习节目,只靠学校教的那点ABC,也不敢应试。可怜我加试外语,满以为在同等条件下,可以被优先录取。谁想到,文革刚过,有外语基础的人不多,外语专业生源严重不足,需要把一些加试外语的理工类学生划拉到文科来。就这样,阴错阳差,把个工具外语拽成了专业。当时颇有理工高人一等的心态,被迫进入外语系后,老觉得“误入旁门左道”,这才有坚持自学《高等数学》和《线性代数》两年之久。倒是为后来向文理兼科的跨专业方向发展,打下了一点基础。

话说回来,当年幸亏没有如愿进入医学院,否则这个世界只会多出一个平庸的医生。我钻研的毅力还有点,但缺乏爸爸的魄力、手巧和胆大心细。在爸爸的事业昆仑面前,怕只能东施效颦。走南闯北这么多年,见识过许多令人佩服的长辈和后进,但我始终最钦佩爸爸。本科很茫然,也很委屈。课程既不正规,也不紧张。但同学素质大多不错,一个赛一个刻苦,跟我一样迷茫。我除了上午上课到场点卯,从来不把课程当回事。下午睡觉,晚上最活跃:苦做数学题,背诵《离骚》、唐诗和宋词。后来在哥哥的引导鼓励下,又投入大量精力写小说,写的都是过去的中学生活掺杂着白日梦,常常通宵达旦。

(注:立委是汉阳一江水的弟弟)